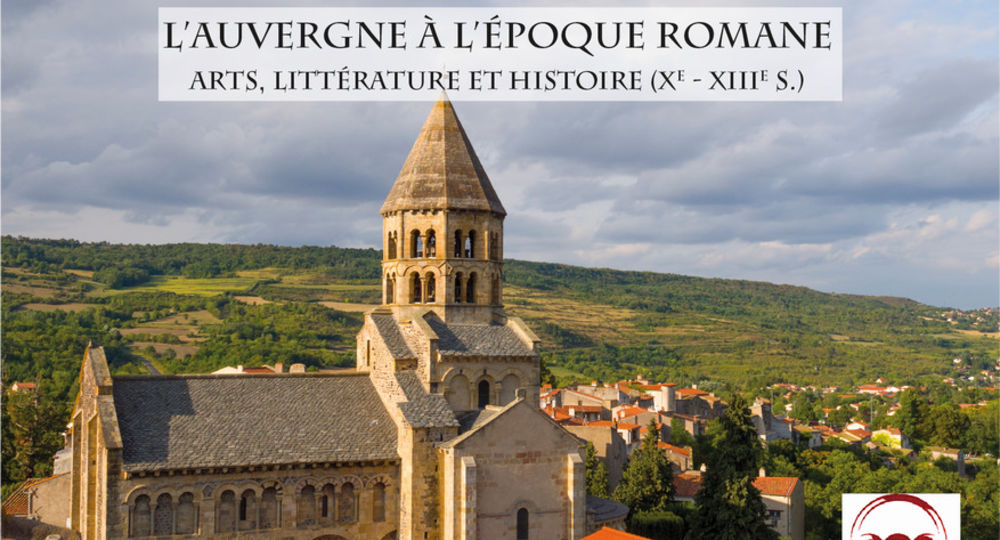

33ème Colloque d’Art Roman

Issoire

Après plus de trente années d’exploration de divers aspects de l’art roman européen (la série avait été ouverte en 1991 avec les peintures murales) et de la vie à l’époque romane dans diverses régions de l’Europe romane (les deux derniers colloques furent consacrées au thèmes des artistes et artisans et(…)

Après plus de trente années d’exploration de divers aspects de l’art roman européen (la série avait été ouverte en 1991 avec les peintures murales) et de la vie à l’époque romane dans diverses régions de l’Europe romane (les deux derniers colloques furent consacrées au thèmes des artistes et artisans et à celui de la mobilité et des voyages), le 33e colloque d’Issoire propose un recentrage sur la province même d’Auvergne dans une triple perspective :

– mettre en évidence quelques caractéristiques de l’Auvergne à l’époque romane, sur les plans politique, religieux, linguistique et littéraire, économique, et bien entendu artistique,

– mettre en évidence les recherches récentes sur l’Auvergne et les résultats des investigations archéologiques ; interroger les modifications que les unes et les autres ont pu apporter à notre vision, pour la période considérée, depuis les synthèses qui ont ouvert le présent siècle (Pierre CHARBONNIER, Histoire de l’Auvergne, 2001 ; Daniel MARTIN (dir.), L’identité de l’Auvergne. Mythe ou réalité historique ? 2002), voire en regard de traditions historiographiques plus anciennes (René RIGODON, Histoire de l’Auvergne, 1944 ; André-Georges MANRY, Histoire de l’Auvergne, 1965 et 1974) ; opérer des comparaison (de convergence ou de divergence) avec des phénomènes ou des situations connues dans d’autres régions,

– réévaluer la place de l’Auvergne des XIe et XIIe siècles par rapport aux régions voisines et à des ensembles politiques, culturels et religieux plus vastes (royauté des premiers capétiens, duché d’Aquitaine, constellation plantegenèse mais aussi aire linguistique et littéraire d’oc, diversité des influences artistiques, expansion exogène clunisienne et à l’inverse, casadéenne, endogène…

Ont été sollicités, dans cette perspective, historiens de l’art, archéologues, historiens, historiens de l’art et linguistes.

Le territoire concerné est celui de l’Arvernia/Alvernia des XIe et XIIe siècles, dans les limites de l’ancien diocèse de Clermont, des marges du Rouergue aux portes de Moulins. Apparue à cette époque sur des territoires relevant à la fois des diocèses de Clermont, de Bourges et d’Autun, la baronia borbonensis naissante (l’expression apparaît dans les années 20 du XIIIe siècle) ne saurait être écartée, pas plus que le Velay, le Rouergue et le Gévaudan avec lesquelles l’Auvergne entretint alors des relations étroites.

La détermination chronologique du thème ressortit en premier lieu aux catégories de l’Histoire de l’Art, ici avec le vocable « roman » ; d’où une proposition qui, appliquée à l’Auvergne, court de l’extrême fin du Xe aux premières années du XIIIe siècle : on peut s’appuyer sur l’exemple de la « cathédrale romane » de Clermont, datée désormais du début du XIe siècle plutôt que du milieu du Xe (Bruno PHALIP, L’art roman en Auvergne. Un autre regard, 2003).

En ce qui regarde le terminus ante quem, tandis que le chantier de la collégiale romane Notre-Dame du Port à Clermont s’achève dans les dernières années du XIIe siècle, l’art gothique s’introduit tardivement dans le nord de la région (Bourbonnais, Basse-Auvergne) à partir des deux dernières décennies de ce siècle (Anne COURTILLE, Auvergne, Bourbonnais, Velay, gothiques. Les édifices religieux, 2002), tandis la mutation apparaît plus tardivement (à partir des années 1210-1220) dans l’architecture des édifices civils, malgré quelques éléments précurseurs (la tour des sires de Chalus à Boudes) (Bruno PHALIP, Auvergne et Bourbonnais gothique. Le cadre civil, 2003). Mais il faut avoir présent à l’esprit que le paysage monumental, dans son ensemble, est resté longtemps marqué par la tradition romane : l’abbatiale romane de La Chaise-Dieu ou la cathédrale romane de Mende demeurent jusqu’au XIVe siècle, l’abbatiale romane d’Aurillac jusqu’aux XVIe et XVIIe siècles, la cathédrale du Puy jusqu’à nos jours. En ce qui regarde l’histoire politique, c’est aussi à partir de la seconde décennie du XIIIe siècle que triomphe la poussée décisive d’une influence capétienne initiée depuis le milieu du siècle précédent.

Comme il est de coutume depuis plus de trente ans, les communications feront l’objet d’une publication dans un numéro dédié de la Revue d’Auvergne, organe de l’Alliance Universitaires d’Auvergne/Société des amis de l’Université Clermont Auvergne.

Ouverture

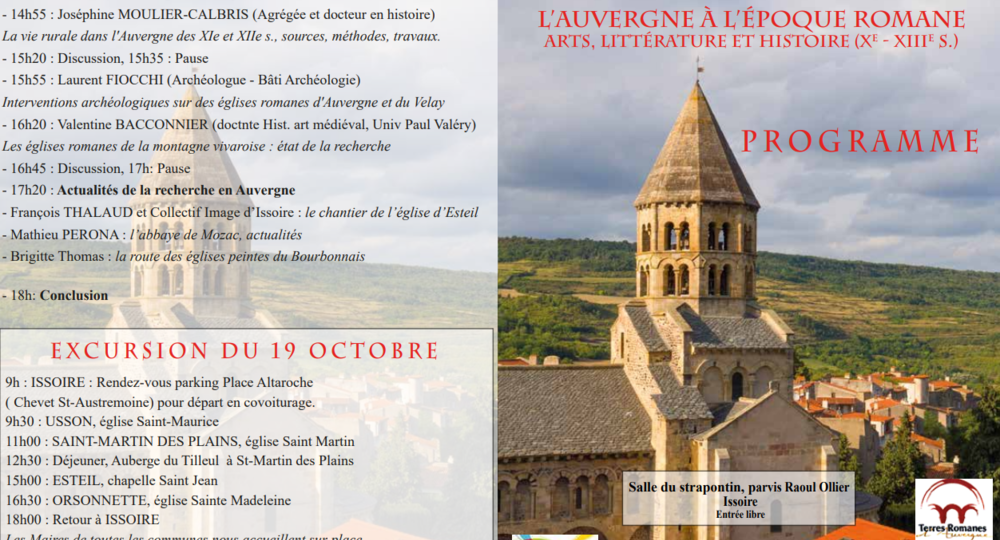

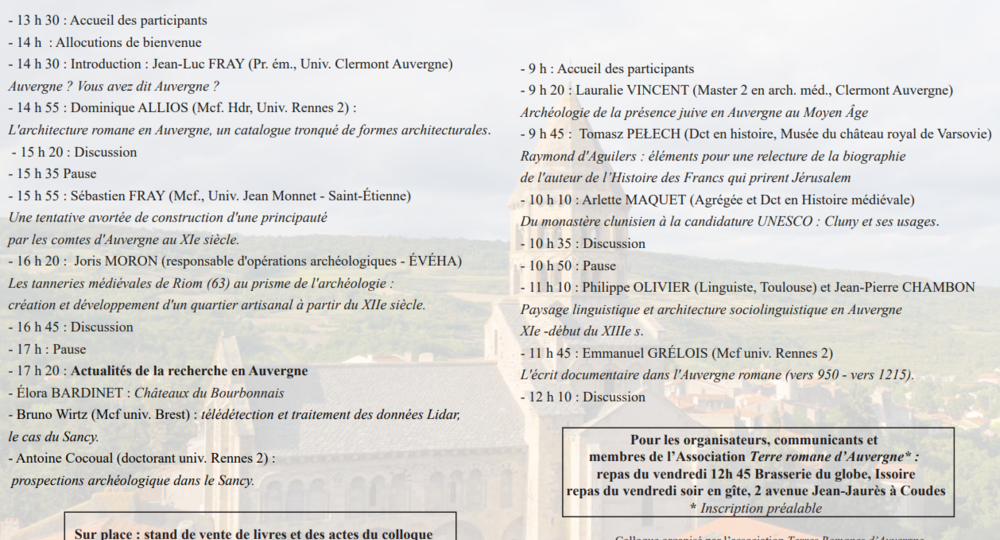

Du vendredi 17 au samedi 18 octobre 2025 le samedi de 9h à 18h. Le vendredi de 14h à 18h.

Documentation

- Télécharger le document : 33ème Colloque d’Art Roman_Issoire

Localisation

33ème Colloque d’Art Roman

Salle du Strapontin

Parvis Raoul Ollier

63500 Issoire